Segunda parte: la Santa

(Aquí la primera parte por si te la has perdido)

El obispo de la ciudad, Miquel de Ricomà, es toda una eminencia. Es obispo de Barcelona desde hace solamente dos años, pero llegó con las mejores credenciales posibles. El propio Papa Climente VI lo había nombrado obispo, algo excepcional, pero no de la Ciudad Condal, sino de Vic.

Allí, Don Miquel se encontró como nuevo obispo un panorama desolador. Vic era una pequeña ciudad próspera, cuyos impuestos del mercado habían permitido ampliar la Catedral de Sant Pere, que lucía un claustro nuevo precioso. Sin embargo, dentro de la misma diócesis estaba Manresa, la ciudad maldita.

El anterior obispo, Galzeran Sacosta había llegado a amenazar a excomulgar toda Manresa, y de hecho en 1340 excomunicó a todos los consellers de la ciudad. Los cultivos de cereales de Manresa necesitaban una acequia que trajese agua del Llobregat, sobre todo tras la gran sequía de 1336, y las disputas sobre por dónde debería pasar pusieron en guerra al obispo, al pueblo y a los representantes civiles. El propio obispo Sacosta detuvo las obras, que debían pasar por tierras de su propiedad. Sallent.

Así que en invierno de 1344, Don Miquel de Ricomà reemplazó al obispo Sacosta, se dispuso a unir de nuevo a la ciudad y ordenó la continuación de las obras que llevaban tres años paradas. Tal acción tuvo su bendición celestial y el 21 de febrero apareció una luz divina sobre la Iglesia del Carme de Manresa. La ciudad volvía a ser pía y decidieron celebrar por siempre jamás ese acontecimiento, al que llamaron Festa de la Llum.

Apenas un año más tarde, Don Miquel, que aún no ha tenido tiempo de mudarse a Vic, recibe la orden de ser obispo de Barcelona.

Al aceptar el cargo, se encuentra una nueva ciudad dividida. Los gremios, poderosamente influyentes en el Consell de Cent, están construyendo una gran basílica fuera de la muralla vieja, Santa María del Mar, con su propio dinero y esfuerzo. Mientras tanto, la Catedral también está a medio construir, pero las obras están paradas. Cuesta conseguir mano de obra y piedra, y los gremios no quieren contribuir más allá del diezmo mínimo. Es una guerra abierta entre los prohoms y la nobleza, donde está en juego quién tiene el verdadero poder en la ciudad. Miquel de Ricomà necesita un milagro para restablecer la paz espiritual de la capital. A buscar ese milagro político y social había dedicado los dos años que llevaba como obispo de Barcelona.

Así que en mayo de 1348, si la Mors Súbita era una plaga bíblica, los barceloneses tenían claro adónde había que ir a buscar respuestas. Obviamente la peste no era la señal divina que Don Miquel buscaba, pero él no iba a asustarse ante ninguna prueba enviada por Dios.

Desde su palacio, sus ayudantes rápidamente le mantuvieron al corriente de todo cuanto acaecía. Había que actuar, y rápido. En cualquier otra circunstancia, el Rey Pedro IV ya estaría mandoneando aquí y allá, pero es sabido que está en Zaragoza. Él, el obispo, había sido el elegido para guiar a la población ante la crisis, fuera una plaga o el mismo Apocalipsis.

Su primera orden no deja lugar a dudas: ordena a sus ayudantes que abran las puertas del Palacio Episcopal de par en par para servir de hospital improvisado y dar cobijo a enfermos y desesperados. Hay que calentar agua para frenar las fiebres y tener el crucifijo a mano para dar la extrema unción. A aquellos que no podamos salvar, habremos de indicar el camino al Cielo.

El obispo sabía bien cuál era la raíz del mal. Una ciudad católica no puede tener dos rebaños enfrentados. La poderosa Barcelona, cuyo poder llegaba a Alejandría y cuyas forjas habían enviado armas y armaduras a los cruzados, que había expulsado a los musulmanes de Valencia y Murcia, que comerciaba con divisas de todo el Mediterráneo, tenía que estar unida y él, el Obispo Ricomà, sabía cómo hacerlo.

Tenía una jaqueca espantosa y le estaba subiendo la temperatura, pero aun así dio su segunda orden: el domingo se celebraría una gran procesión. Si había algo que uniese a toda la ciudad, esa sería su patrona, Santa Eulàlia, la virgen mártir.

Su excelencia el obispo convocó a toda la ciudad a reunirse en la Catedral el día 14 de mayo. Toda la ciudad había de participar en esa demostración de fe, menos los judíos. Los judíos no estaban invitados.

Así que ese día 14 se congregó una enorme multitud en la Catedral. El obispo, pese a que su fiebre no paraba de empeorar, estaba complacido al ver que todos los fieles estaban allí. Significaba que los dos rebaños de la ciudad acataban su liderazgo.

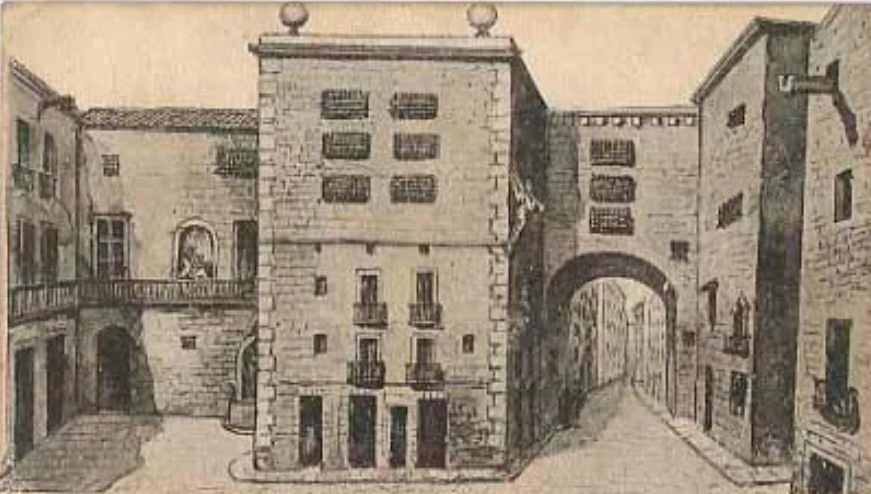

La procesión llevaba la imagen y las reliquias de Santa Eulàlia. Salió por la puerta principal de Sant Iu hacia la puerta de Santa Eulàlia (actual plaza de l’Àngel). Allí, antes de cruzar el portal, se debería rezar para pedir el favor de la santa, pues allí fue donde cien años antes apareció un ángel para bendecir el traslado de sus restos.

Cruzado el portal, la muchedumbre siguió entre rezos y plegarias por la calle del Mar (actual Argentería) hasta llegar a Santa María del Mar.

Los barceloneses debieron disfrutar de una falsa sensación de seguridad esa mañana. Habían sido piadosos e hicieron todo tipo de promesas a la santa si ésta les libraba de la plaga.

El obispo regresó a sus aposentos de palacio. La fiebre de los últimos días se había disparado. Estaba contagiado. La fe podrá mover montañas, pero no entiende de bacterias.

Y en los días que vinieron, tras ese respiro del día catorce, todo empeoró de golpe. Mucha gente sana y piadosa desarrollaba los síntomas, la plaga se cebaba en especial entre los que asistieron a la procesión. Toda la ciudad olía a podredumbre y desesperación. Reinaba el miedo. Santa Eulàlia, Dios, quien fuera, les había abandonado. Se hacía difícil contar los muertos.

También se hacía difícil saber qué hacer con los cadáveres. Había difuntos sin familia, familias enteras, niños. Los cementerios parroquiales no dieron abasto ni siquiera los primeros días de la epidemia.

Se improvisaron dos fosas comunes, una en la iglesia del Pi y otra en Sants Just i Pastor. Nadie sabía cómo evitar el contagio o cómo curar la peste, pero nadie quiso negar a sus vecinos un funeral lo más cristiano posible. Los cadáveres fueron amortajados uno a uno y dispuestos en orden, uno junto a otro, para descansar en paz hasta el día del Juicio. Hizo falta mucha sangre fría para no caer en la tentación de deshacerse de cualquier manera de los difuntos.

Simultáneamente, un rumor se iba desarrollando sutilmente por la ciudad: los impíos judíos parecían inmunes. Apenas tenían muertos que llorar. El día catorce se habían encerrado en sus casas a dedicarse a sus baños y sus cosas judías. Sin duda alguna, era demasiada casualidad.

¿Y el Consell de Cent? ¿Qué estaban haciendo mientras tanto los notables de la ciudad?